Auf die ersten Blicke lädt Crailsheim eher nicht zu längerem Verweilen ein. Hinter der nahe am Bahnhof hübsch daherfließenden Jagst lockt nicht sehr viel Sehenswertes außer ein paar Kirchtürmen, deren größter sich dann als Rathausturm entpuppt. Und an Städten mit Türmen (Prospekt/ PDF) herrscht ja besonders in Süddeutschland alles andere als Mangel. Außerdem macht auf den Haupstraßen lebhafter Autoverkehr das Wechseln der Straßenseite zu einer zeitraubenden Angelegenheit.

Geht man dann halt ins Stadtmuseum, auf dem Areal des alten Spitals neben einer Ex-Kirche (ohne Turm, bloß mit Dachreiter), stellt sich alles anders dar. Schon die Stadtgeschichts-Abteilung ist ziemlich interessant. Da sind zugkräftige Kuriosa zu sehen wie das gesäßförmige Gebäck namens “Horaffen”, und wichtige Wegmarken werden beleuchtet, zum Beispiel, dass Crailsheim beinahe mal Universitätsstadt geworden (und dann heute sozusagen Erlangen) wäre .

Später protestierten die Crailsheimer beim preußischen König dagegen, an Bayern abgegeben zu werden. Das half damals zwar nichts, allerdings ist Crailsheim längst auch nicht mehr bayrisch, sonder (baden-)württembergisch. In der Napoleonszeit ging es territorial eben wild hin und her. Schließlich wird auch deutlich, warum Crailsheim eine für süddeutsche Verhältnisse ziemlich sehenswürdigkeitenarme Stadt ist: Es wurde 1945 zu “fast 95 Prozent” zerstört, unter anderem seines “Fliegerhorsts” der 1930er Jahre (der nach dem Krieg US-amerikanische McKee Barracks war und jetzt Gewerbegebiet) und des Knotenpunkt-Bahnhofs wegen, der noch immer Besucher nach Crailsheim führt.

Schon in dieser Abteilung kann man gut etwas länger verweilen, und dann folgt die Abteilung “Stadtgeschichte als Kulturgeschichte des Todes”, die selten deutlich zeigt, wie sich das Bild des Todes (und der Verstorbenen) zwischen dem Mittelalter, in dem Totenköpfe und Sensenmänner Grabsteine verzierten, und späteren Epochen gewandelt hat. Die Ausstellung ist lokal verankert, etwa anhand eines Crailsheimer Epitahienmalers und der Markgräfin, die ihre Universitäts- Idee nicht mehr verwirklichen konnte, aber überregional aufschlussreich. Was für die Ausstellung über Geigen- und andere Saiten-Instrumente genau so gilt.

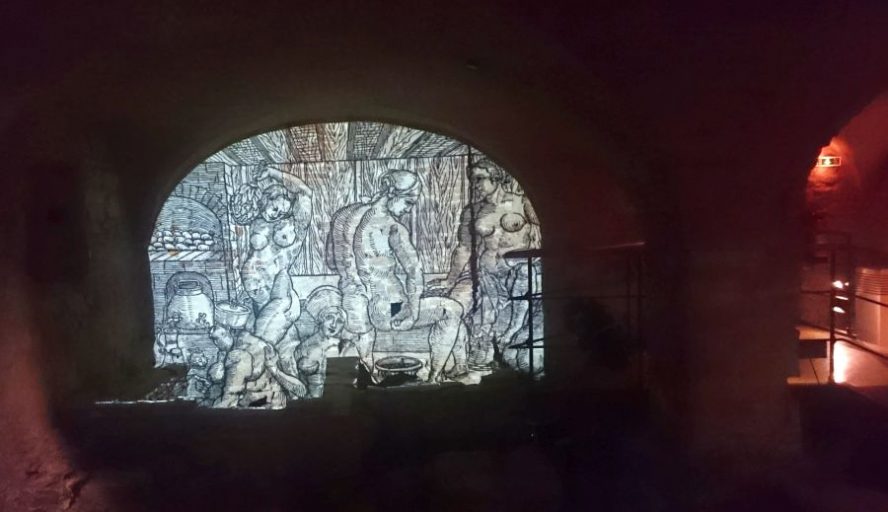

Nur zunächst unspektakulär wirkt die folgende Abteilung, die das spannende 18. Jahrhundert der Aufklärung nach Aspekten wie eben “Aufklärung” und “Zolleinnehmer” alphabetisch aufdröselt, von “Coffee” (der damals beliebt, aber dem einfacheren Volk lieber nicht zu trinken empfohlen wurde) über “Jagd” (die für den Adel das liebste Freizeitvergnügen und für die Untertanen eines der größten Ärgernisse war) undsoweiter. Die Aufsplittung in Einzelaspekte erlaubt erstaunlich assoziative Querverbindung, schon weil man wirklich nicht mehr jedes einzelne Thema eintauchen kann. Wenn man also denkt, wirklich eine Menge gesehen zu haben und nun allmählich zum Bahnhof zurückkehren, folgt die größte Attraktion des Museums: die spätmittelalterliche Badestube des Spitals. Im Untergeschoss sind die alten Gemäuer stimmig in Szene gesetzt, audiovisuell ausgeleuchtet, aber ohne die selbstzweckhaften Sperenzchen, die multimediale Museums-Inszenierungen sonst gerne bemühen. Deutlich wird, dass die Menschen im Mittelalter hygienischer waren und lebten als die in folgenden Epochen, und zwar nicht allein im gepuderten Barock. Auch “die Menschen der Aufklärung hielten nicht nur Baden in öffentlichen Bädern, sondern Baden generell für schädlich”, erfährt man – und damit schön beiläufig, dass die Menschheitsgeschichte durchaus in Wellen verlaufen kann und bereits erzielte Fortschritte wieder verpuffen können.

Womit man noch immer nicht alles gesehen hat. Sowohl die Fayence-Produktion (mit der im 18. Jahrhundert in Crailsheim die frühe Industrialisierung kam) als auch wechselnden Kunstausstellungen gäbe es noch zu sehen. Ich verpasste, als ich dann aber den Anschluss an den letzten Zug nach Berlin bekommen musste, eine fotografische zum einstigen Fliegerhorst, die auch noch interessant gewesen wäre, wenn man ein bisschen was über Crailsheim weiß.